Jorge Francisco Perrone nació en el partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, un 3 de noviembre de 1924. Formó parte de una generación de nacionalistas preocupados por la cultura –quizá la auténtica cultura, esta es, la popular– que produjeron ensayos, poesías y críticas culturales. De allí se nutrió el revisionismo histórico, así como también los proyectos culturales que estuvieron en los prologuémonos del movimiento histórico encarnado y encarado por Juan Domingo Perón.

Aquel semillero de ideas y acción no pudo brillar ni ser reivindicado como lo fueron las Generaciones del 37 y del 80, simplemente porque esta “generación del 40” –siguiendo la catalogación de uno de sus miembros, Luis Soler Cañas (1984)– no se preocupó en propugnar ideas eclécticas para fortalecer un progreso modernista, individualista y liberal. Por el contrario, su eje siempre estuvo en pro de contribuir al fortalecimiento del movimiento nacional que se había asomado de manera inédita e insurgente el 17 de octubre de 1945.

Jorge Perrone podría ser considerado como el primer novelista peronista por excelencia. Fue autor de una novela autorreferencial que expresaba las preocupaciones y desafíos de su generación, y debió pagar con el olvido la osadía de escribir en clave nacional, pasando a formar parte de un espectro destinado a “lo desconocido” y “lo maldito”. Perrone y su novela quedaron estancados en la frontera, presos de las desavenencias políticas y, sobre todo, del feroz revanchismo efectuado a partir del golpe de estado de 1955. Tan es así que sólo hemos podido saber de Jorge Perrone a través de una breve semblanza realizada por su amigo y camarada, Fermín Chávez, con motivo de la publicación del Diccionario de Peronistas de la Cultura (2003). En Internet, existe únicamente una breve reseña biográfica del profesor Julio Otaño en el sitio web del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de General San Martin, del cual Perrone había sido uno de sus fundadores allá por 1947.

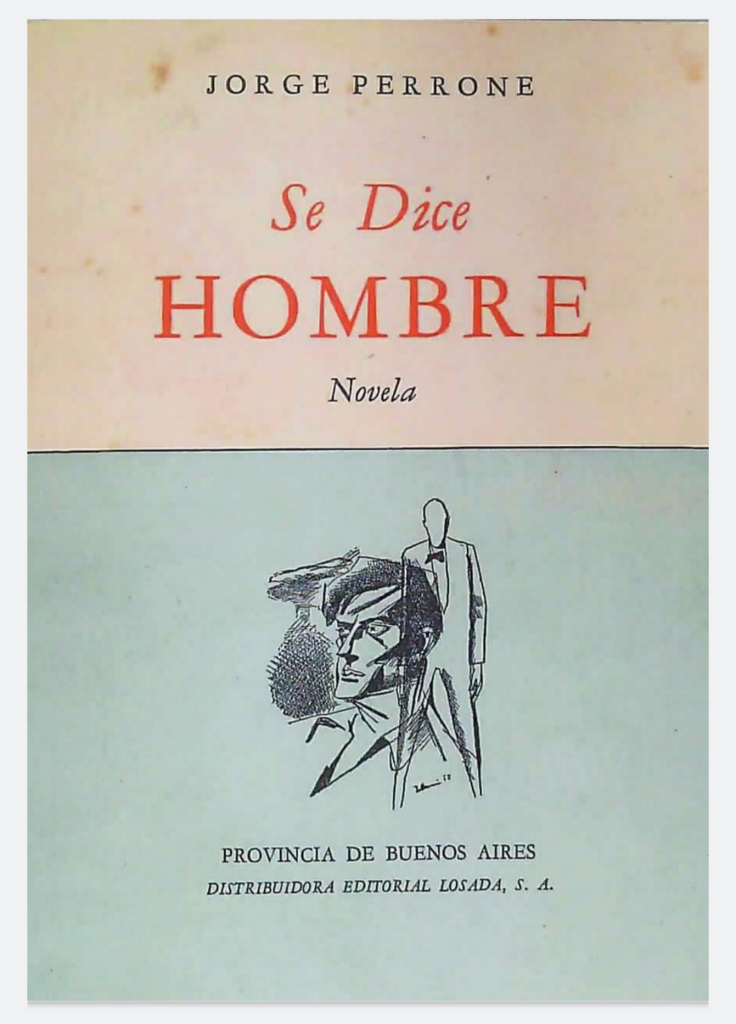

Gracias a aquella evocación de Otaño sabemos que: “En el año 1951, escribe su novela Se dice Hombre, con la cual obtiene el Primer Premio de Literatura de la Provincia Buenos Aires. Dicen los conocedores del género literario que es una obra autobiográfica, pletórica de imágenes donde hacen carne allí sus más queridos amigos”. El “dicen” que expone el revisionista Otaño no es resultado del desinterés ni de la flojera intelectual, sino que se debe más bien al hecho de que aquella premiada novela de Perrone (la única que publicaría en vida) permanece descatalogada desde los años 50, siendo hoy casi imposible de conseguir un ejemplar en algún archivo público o biblioteca.

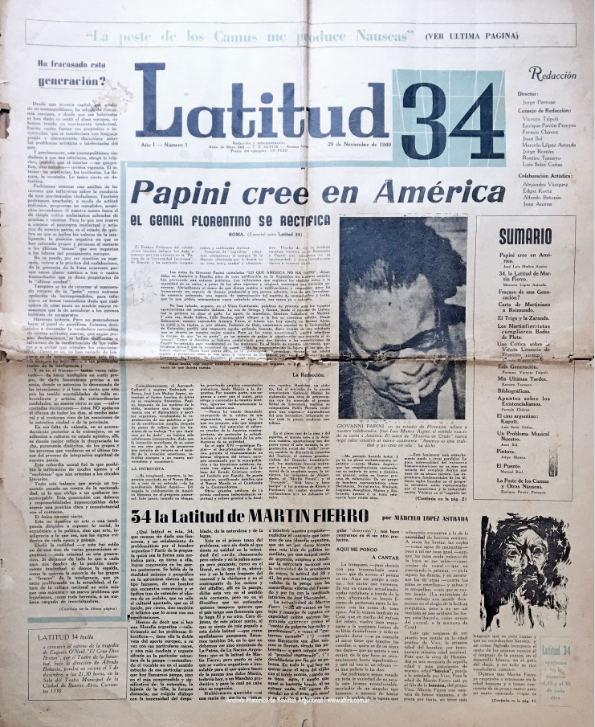

Entre los estudiosos especializados en literatura y cultura popular, sólo Ernesto Goldar se acordó de Perrone en El peronismo en la literatura argentina (1973). Este libro –que es ya un clásico– destaca a la novela Se dice hombre a partir del modo realista y vívido en que se relatan los acontecimientos sucedidos el 17 de octubre de 1945. En cualquier caso, habría que esperar hasta el 2015 para que un estudioso como Guillermo Korn no sólo recuperase a Perrone y a su novela, sino que también ahondase en la “trama” de aquella publicación colectiva irreverente que le daba sustento y justificación al relato en cuestión. Nos referimos a la revista Latitud 34, cuyos tres únicos e imperdibles números salieron a la luz entre 1949 y 1950.

Como bien enfatiza Korn (2015), Latitud 34 es la muestra de una búsqueda generacional, mientras que la novela Se dice hombre refiere a un habitus, a una zona donde transitaba el devenir de la generación del 40, “con todos los que parábamos en la Avenida de Mayo, frente a la farola de La Prensa”, en palabras de Fermín Chávez; o en los alrededores de la Plaza de Mayo, donde el protagonista de la novela se cruzaba con poetas, activistas, ensayistas y personalidades de la cultura.

De ese intercambio y de la necesidad imperiosa de trascender como generación, nacía Latitud 34, a partir de actitud parricida similar a la que emprendería años más tarde Contorno, revista comandada por los hermanos Viñas, aunque de raigambre universitaria y tributaria de las ideas de izquierda en boga. Latitud 34 era una reacción hacia el establishment y sus ideas europeizantes; un retrucar al elitismo de la literatura liberal, así como también a la vanguardia hipócrita de la izquierda.

En Se dice hombre, las intervenciones más directas y viscerales quedan a cargo de Tabuce (El “gallego” Buzeta), quien conversa con Pablo (Jorge Perrone) a propósito de un ejemplar de la publicación de izquierda Nueva Gaceta:

––Está bien hecho –comentó Pablo.

Y Tabuce se quitó el cigarrillo de los labios.

––¡M´hijo, es una vergüenza que parezca que todavía en este país los únicos que saben escribir son los de la zurda!

(…) Tomó las páginas y las dio vuelta de uno y otro lado.

––Mirá vos la mala leche con que está hecho esto –se encogió de hombros– Ricardo Rojas, Giusti… ¡pero, por favor! ¿A quién le ganaron?… A ver si todavía resulta que estamos en Boedo… (Perrone: 1952: 84)

Dirigida por Héctor Agosti, Enrique Policastro y Roger Pla, la revista Nueva Gaceta había llegado a publicar apenas un número más que Latitud 34. De clara orientación comunista, abordaba temáticas vinculadas a la cultura general con orientación soviética y europeísta. El diálogo citado no sólo dejaba entrever la necesidad de una revista que reaccionara a dicha orientación y asumiera la búsqueda generacional de aquellos jóvenes nacionalistas, sino que además acusaba recibo de la ausencia de emprendimientos similares a Nueva Gaceta desde el nacionalismo argentino.

Lo que se proponía aquel grupo de amigos y camaradas con Latitud 34 significaba plantear una búsqueda, una reivindicación hacia la cultura popular. Los diálogos que giraban en torno a los intelectuales y la significación de la cultura como valor identitario a lo largo de la novela son, sin duda, uno de los mayores logros de esta obra de Perrone. Sus conversaciones demostraban lo espontaneo, lo frenético del momento. Ellos sabían que se estaba gestando un momento histórico y revolucionario. En esta coyuntura, los debates se tornaban acalorados y genuinos.

Así las cosas, ¿por qué la novela Se dice hombre puede ser considerada como una estrategia para plantear un posicionamiento filosófico, ontológico, cultural? Desde la visión de aquella generación parricida, tanto la poesía como la historia, la novela y la crítica cultural eran simple medios para hacer llegar el arte al pueblo. Un arte que no era abstracto, sino profundamente humanista. Bien lo decía Perrone en su ensayo “Trascendencia humana de la novela”: “La novela, como un documento superior a la Historia, sólo podrá echar raíces hasta lo hondo, en ese cauce. El novelista también ha de ser una parte del paisaje, dejarse tragar por él, y construir su obra a la manera nietzcheana: con sangre” (Perrone: 1949a)

La novela Se dice hombre contaba con una misión. Esa trascendencia del vivir, del latido en prosa, está tan asociado a la búsqueda de la verdad de una generación que resultaría infructuoso desligarla de Latitud 34. De hecho, la editorial de su primer número –probablemente escrita por Perrone– marcaba los desafíos del momento:

Haremos historia. Pero no pretendemos hacer el papel de pontífices. Estamos decididos a denunciar la verdadera naturaleza de ciertas actitudes nuevas… Y es en el fracaso –tantas veces reiterado– de hacer inteligible un sentir propio, de darle lineamiento preciso a un ansia, donde se patentiza lo desmayado de las intenciones… (Latitud 34: 1949: 1)

En esa falta de valentía, en su acomodamiento posterior a lo extranjero, en su adhesión a culturas en estado agónico, allí, es donde mejor refleja la desgraciada lucha, puramente dialéctica, de los grupos y las personas que vacilaron en el último tramo del proceso de integración espiritual de nuestra patria.

Esta cobardía moral fue la que posibilitó la infiltración de modos ajenos y el “snobismo” que aún orientan a los círculos literarios. (Perrone, 1949b)

Es así como la novela marcha con la urgencia de esa generación que teme ser devorada por Saturno. El modus operandi de la novela puede dialogar tranquilamente con Adán Buenosayres de Marechal y con Rayuela de Julio Cortázar. Todas ellas tienen aspectos autorreferenciales; todas fueron rupturistas; todas marcaron la senda de un nuevo canon literario. Las diferencias estriban en los contextos: tanto la novela de Marechal como la de Cortázar fueron realizadas en un momento de madurez creativa, mientras que Perrone escribía al calor de los acontecimientos cuando recién promediaba sus veinte años de vida. Sin embargo, su novela expresaba aquel primer momento de la Revolución Justicialista: cuando se lograban los auténticos hitos sociales y económicos, cuando aún Evita estaba viva. Con el segundo gobierno de Perón se prevé el repliegue, la desconfianza, la ofensiva de la contra que finalmente triunfaría en 1955. Es inevitable circunscribir Latitud 34 y Se dice hombre con la esperanza de una generación que no lograría ser oída.

Se dice hombre es la historia de aquel derrotero generacional. La novela depuesta. Pero, como reconocía Pablo (aquel alter ego de Perrone en la novela): “la vida sigue, hermano; en la calle sigue”.

Bibliografía

Chávez, F. (2003). Alpargatas y libros. Diccionario de Peronistas de la Cultura I. Buenos Aires: Theoria.

Goldar, E. (1973). El peronismo en la literatura argentina. Buenos Aires: Freeland.

Korn, G. (2015). “Latitud 34, una zona de frontera”. En C. Panella y G. Korn (comps). Ideas y debates para la Nueva Argentina. Vol. II (pp. 213-235). La Plata: Ediciones EPC.

Otal Landi, J. (2021). El joven Fermín Chávez. Buenos Aires: Fabro.

Perrone, J. (1949a, 16 de abril). “Trascendencia humana de la novela”. Movimiento de la Juventud, p. 6.

Perrone, J. (1949b, 29 de noviembre). “¿Ha fracasado esta generación?”. Latitud 34 (1).

Perrone, J. (1952). Se dice hombre. Buenos Aires: Emecé.

Soler Cañas, L. (1984). La Generación poética del 40. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

Sobre el autor

Julián Otal Landi es miembro Miembro académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

Autor de los libros Vibración y Ritmo: Sandro, el padre del rock ‘n’ roll en la Argentina (Ediciones Isolubles: 2020), El joven Fermín Chávez (Fabro: 2021), Era…como podría explicar. Biografía musical de Leonardo Favio (Fabro: 2022).