Introducción

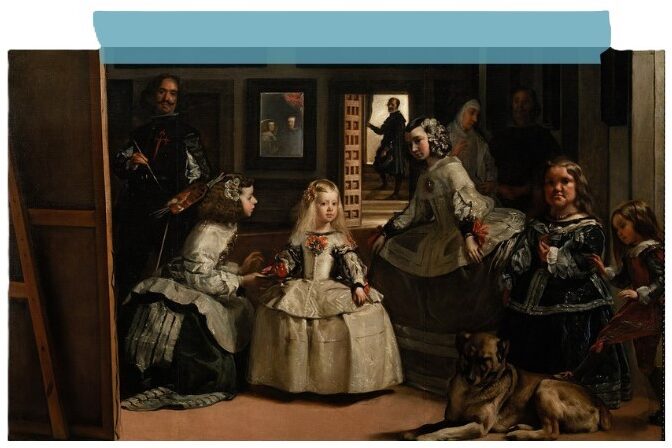

El objetivo de este trabajo es caracterizar y releer en términos de “ontología del presente” el debate que en 1966 se dio entre Michel Foucault y Jacques Lacan en torno al cuadro conocido popularmente como “Las meninas”,1 del pintor español Diego de Velázquez, fechado en 1656.

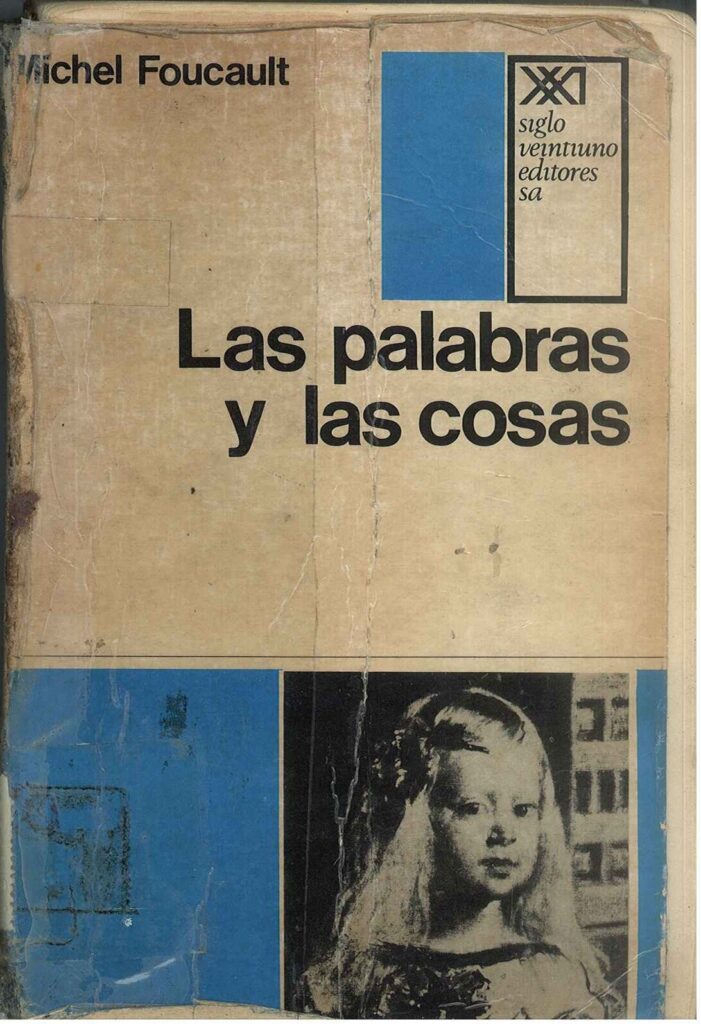

Foucault dedica el primer capítulo de Las palabras y las cosas (1966) a intentar demostrar que la obra pone en acto el “vacío esencial” de la representación clásica, dando cuenta tanto de la desaparición de su fundamento, la relación de semejanza y fidelidad entre el cuadro y el mundo exterior, como de la del sujeto de la representación.

A partir de dicha hipótesis, Lacan dedica varias clases de su Seminario 13, titulado “El objeto del psicoanálisis”,2 a sostener una interpretación alternativa, poniendo el foco no en la noción de “representación” sino en la de mirada.

Más allá de la descripción de los puntos centrales del histórico debate, el objetivo del trabajo es releerlo en función de una de las recurrencias más reciente sobre los posibles sentidos del cuadro de Velázquez. Ésta se dio en el ámbito local en el contexto de la discusión que, en torno a la dicotomía liderazgo-conducción, surgió a partir de la postulación de Cristina Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista. Nora Merlin, psicoanalista y periodista de Página 12, evocando a su vez al psicoanalista Jorge Alemán, ha retomado de la interpretación lacaniana la importancia del objeto de mirada, de deseo, en definitiva, por sobre su representación (Merlin: 2024, noviembre).

I. El artista

Diego de Velázquez (1599-1660) integra, para la historia de la pintura, junto con Bartolomé Murillo y Francisco de Zurbarán, la “escuela de Sevilla”. Estilísticamente, la obra de los tres, junto con la de José de Ribera, conforma el capítulo español del “Barroco de las cortes católicas”, según la clasificación de Arnold Hauser, guiado en lo fundamental por las directivas contrarreformistas del Concilio de Trento (1545-1563), cuya consecuencia fundamental es que “la iconografía del arte sagrado católico se fija y esquematiza”, y dicho arte “adquiere carácter oficial y pierde sus rasgos espontáneos y subjetivos” (Hauser: 2006: 509). Velázquez, sin embargo, se dedica fundamentalmente a temáticas seculares vinculadas con el retrato de la vida cortesana y de sus miembros, lo cual implica, en lo fundamental, observación y vocación de fidelidad entre la representación y lo representado, no solo en cuanto a los rostros sino también a la vestimenta, los adornos y los ambientes en los que cada uno de los personajes es presentado. Esto no impide que, como señala Hautecour, opere transformaciones al colocar a sus modelos “en actidudes tranquilas como lo hicieron Holbein y los retratistas del siglo XVI… [lo cual] les deja su aire normal, pero mediante la simple conformación del cuerpo y de la fisonomía descubre el carácter, el alma” (1966: 591).

En la obra de Velázquez se reconocen varias etapas, la primera de ellas su “época sevillana”, en la que, siguiendo el modelo de Caravaggio, trabaja con modelos vivos, lo que da a sus cuadros de temática religiosa la impronta de un cuadro secular. Su segunda época, denominada el “Primer período madrileño”, abarca la obra que realiza ya como miembro de la corte del rey Felipe IV, en la que trabaja durante seis años, entre 1623 y 1629 llevando a cabo, sobre todo, retratos de la familia real. Velázquez abandona la corte por dos años, es por eso que la obra que produce a partir de 1631 se denomina su “Segundo período madrileño”, en el que agrega a los retratos de la familia real, los de los miembros más pintorescos de la corte: bufones y enanos, entre otros. Y así sigue, por el resto de su vida, hasta que después de su segundo y último viaje a Italia en 1651 recibe un ascenso en la corte y se dedica a sus dos últimas obras: “La familia de Felipe IV” o “Las meninas”, de 1656, y “La fábula de Aracne” o “Las hilanderas”, de 1658.

En 1659 recibe el título de Caballero de Santiago, lo que le depara, al año siguiente, un funeral digno de cualquier miembro de la nobleza. Para acceder a dicho título, sin embargo, como afirma Van Loon:

no solamente Velázquez debió probar la ausencia de todo indicio de sangre musulmana o judía en sus venas, sino también que ninguno de sus antecesores había sido, a su debido tiempo, tildado de hereje… debió ofrecer las máximas garantías y seguridades al objeto de demostrar que ninguno de su familia se había manchado jamás por el ejercicio de un comercio cualquiera… y cuando hubo demostrado que jamás efectivamente vendió un cuadro, pero que siempre había trabajado por obtener un salario (como cualquier funcionario de la Corte), le fue concedido por fin título de nobleza (1950: 404-405).

II. La obra

Las meninas es, en lo explícito –aunque las interpretaciones a considerar tienden a desdibujar cualquier certeza–, la imagen de una trastienda, de un detrás de escena. Lo que hace el pintor es exhibir un plano “girado” sobre su eje, lo que le permite introducirse a sí mismo como personaje, por un lado, y a su obra, por otro, estableciendo la impronta de “un cuadro dentro de un cuadro”.

Hay numerosas descripciones de “lo que vemos”, como la que aparece en el catálogo de la muestra de las obras más importanes del Museo del Prado llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en 1939:

Pintado en 1656. Originalmente situado alrededor de 1666 en el despacho del rey en el antiguo Palacio Real (Alcázar) de Madrid. La composición es complicada y requiere explicación: la Infanta Margarita ha entrado en el estudio de Velázquez (de pie, cerca del caballete, a la izquierda) para ver el retrato de sus padres, que se refleja en el espejo del fondo; la acompañan los enanos Mari-Barbola y Nicolasito Portosato y sus dos damas de compañía (= las Meninas), Maria-Augustina Sarmiento e Isabel de Velasco, quienes dieron nombre a este cuadro, primero llamado “la familia”. Los dos personajes del fondo son Marcelle de Ulloa, vestida de monja, hablando con un “guardadamas”; en la puerta José Nieto Velázquez, “aposentador” de la reina. La cruz de Santiago, que lleva Velázquez, fue añadida más tarde, no antes de 1659; se suele suponer que fue pintada tras la muerte del artista (Álvarez de Sotomayor y Muguruza Otaño: 1939: 23-24).3

Velázquez realiza, en esta obra, una acción que podría calificarse como propia del Modernismo de tres siglos después: establece y deja en claro que no hay nada “natural” en ninguna puesta en imagen, aun sin apartarse del realismo en cuanto al código visual propiamente dicho. Toda imagen es “construida” y, por eso, vemos lo que el artista “nos hace ver”, como dijo Paul Klee4 Vemos lo que Velázquez quiere que veamos, y no vemos lo que no quiere, que está igual de claro. Nos muestra y al mostrarnos nos informa acerca de lo que no nos muestra. Nos priva de lo fundamental, del retrato familiar propiamente dicho, que suponemos en proceso en la tela que observamos desde atrás. Esto es lo que dará lugar a las interpretaciones tanto de Foucault como de Lacan. Lo sustraído a la mirada, lo ocluido, entre lo cual está, nada más ni nada menos, que la figura del Rey.

III. La interpretación de Foucault

El elemento clave de su lectura es el espejo del fondo, único rastro de lo que está frente a los personajes más visibles del cuadro. Es este elemento, para Foucault, el que “hiere a la vez el espacio representado… y a su naturaleza de representación” (1968: 18), elemento que trastoca las nociones de “revés” y “derecho”, que las pone en conflicto. Foucault entiende que “los soberanos”, a quienes vemos mínimamente y mal en ese pequeño espacio de un cuadro que tiene una superficie de casi nueve metros cuadrados, “son los más descuidados”, han sido “retirados en una invisibilidad esencial” (1968: 23). Ese reflejo, el del espejo, restituye en su mínima expresión aquello que se supone es el centro de las miradas de todos, dentro y fuera del cuadro. Se trata, de alguna manera, del retrato de un rey que no domina, por lo menos no en este caso. Con relación a esto, hay un aspecto bien concreto que debe ser considerado con respecto a la figura histórica de Felipe IV: fue un rey que, por lo menos al momento en el que Velázquez lleva a cabo su obra, no tenía una sucesión asegurada. Su primer heredero legítimo, Baltasar Carlos de Austria, había muerto en 1646 a los 16 años. El primer varón del segundo matrimonio, Felipe Próspero de Austria, nacería al año siguiente, en 1657, y moriría en 1661 a los 3 años. Sólo Carlos, el segundo varón de ese segundo matrimonio, que nacería en 1661, iba a asumir como Carlos II en 1665, a su muerte, falleciendo a los 38 años sin sucesión. Margarita, la princesa que junto con sus damas de compañía domina el centro de la composición era, de alguna manera, al momento de realización de la obra, la carta más poderosa que esa dinastía tenía para asegurar, mediante el matrimonio adecuado, la continuidad del poder que estaba en riesgo.5

La hipótesis fuerte de Foucaut es que la obra, si algo representa, es el “vacío esencial” de la representación clásica, de la desaparición de su fundamento –la relación de semejanza– y, sobre todo, de su sujeto. Tal vaciamiento es lo que, precisamente, permite que la representación se libere, que “la representación [pueda] darse como pura representación” (1968: 25). Y es lo que habilita, entre otras cosas, que, como señala García Valdez, se conjuguen “espacialidades que son normalmente disyuntivas: el espacio del modelo excluido de facto de la composición; el espacio del espectador excluido de jure; el espacio representado, y, finalmente, el espacio invisible de la representación, la superficie del lienzo que ha sido pintada” (2001: 171).

Con respecto a esto, hay que considerar que la imagen barroca consiste, en lo fundamental, en una complejización de la representación renacentista, basada en la perspectiva central como organización geométrico/matemática de un espacio restringido. Dicha complejización, debida a las nociones de universo y de infinito incorporadas a partir de los avances en astronomía, que obligaron a pensar la representación de un espacio ilimitado, produjo, como señala Hauser, a partir de Wölfflin, el pasaje de una concepción artística más estricta a otra más libre (2006: 500). La espacialidad, así, pasa a depender del punto de vista, sustituyendo lo absoluto por lo relativo. Esto puede explicar, en parte, el efecto de complejidad, de multiplicidad, de desborde, que produce el cuadro de Velázquez. Lo que Hauser recupera, concretamente, de Wölfflin, con relación a la imagen barroca es que

se tiende cabalmente a no permitir que el cuadro nos brinde un trozo del mundo con existencia propia, sino un espectáculo que pasa y en el que cabe al espectador la dicha de participar un instante… La busca del instante transitorio es también un factor de la forma abierta en la manera de enfocar el cuadro del siglo XVII (Wölfflin: 1997: 256).

Lo que se ve parece, además de efímero, no hecho para ser visto, se asume como espiado, y de ahí su carácter de inabarcable, infinito y, en mayor o menor medida, incompresible (Hauser: 2006: 502).

Esa crisis del sistema referencial y de la subjetividad que Foucault advierte en la obra puede ejemplificarse a través del conjunto de miradas que provienen del interior (la del pintor, la de la Infanta, la de una de las meninas, la del Aposentador, la de uno de los enanos) y apuntan hacia afuera, hacia ese punto en el que tienden a coincidir, aunque no con exactitud, tres líneas de observación: la del pintor empírico, la del espectador y, sobre todo, la del monarca, esas “tres funciones ‘de vista’” (Foucault: 1968: 23) que el artista concentra en tanto modelo, pintor y espectador de su propia obra.

Figuras dentro de figuras, cuadros dentro de cuadros, espacios dentro de espacios, multiplicidades que informan de lo que aparece como contenido y, al mismo tiempo, escapa de su continente, como el espacio del taller en el que transcurre la escena. La fuente de luz que proviene de la ventana de la derecha da cuenta de otro espacio, de un espacio más amplio, inabarcable, exterior, que al mismo tiempo lo excede y lo contiene. Lo mismo puede decirse de la puerta del fondo, marcada por ese personaje que “con un pie sobre el escalón y el cuerpo por completo de perfil, el visitante ambiguo entra y sale a la vez, en un balanceo inmóvil” (Foucault: 1968: 20). Como señala Maqueda de La Peña, la tela misma, como espacio de representación, se ve desbordada, en su lado izquierdo, por el bastidor, y en el derecho por el cuerpo del enano Nicolás Pertusato (2022: 112).

Por último, otro detalle que “se escapa”, que referencia un “más allá” de otra índole: el perro, puro “ser”, puro “estando ahí”, no racional, naturaleza “bruta” (aunque aparentemente civilizada) incrustada en un complejo racional-matemático que pretende enunciar en múltiples niveles. El perro dormita y se aburre a pesar de ser requerido o molestado por el pie del enano.

Foucault enuncia la conclusión y revela la intención de su análisis de “Las meninas” en el capítulo noveno de Las palabras y las cosas, titulado “El hombre y sus dobles”. Allí, explicita que el fin del orden del pensamiento clásico (racionalista, mecanicista, el orden al que pertenecen Galileo y Descartes), significa, ante todo, la crisis de la representación de la realidad por el lenguaje. Y la emancipación de los lenguajes, que pasan a designarse a sí mismos. Es por eso que entiende que en el cuadro de Velázquez “la representación está representada en cada uno de sus momentos”, y que “aquello… que es representado está ausente” (Foucault: 1968: 299). El cuadro consiste, así, en “objeto”, en “representación pura de esta carencia esencial” (1968: 300). La imagen ya no refleja nada de lo real, lo que nombra refiere su propio representar, da cuenta de su propio poder y de su inevitable opacidad, de ahí la duplicidad que encarna: la del “ser del hombre” y la del “ser del lenguaje” (1968: 329), que obligan a poner en práctica analíticas diferentes.

IV. La interpretación de Lacan

Lacan aborda Las meninas en la segunda mitad de su Seminario 13, “El objeto del psicoanálisis”, dictado entre diciembre de 1965 y junio de 1966. En la clase n°17, del 11/5/1966, anuncia que el tema que va a encarar es “la función del narcisismo o del estadio del espejo” para intentar dar cuenta del “estatuto del sujeto” (Lacan: 1966: 110). Comienza su exposición describiendo la condición del “sabio”, luego da entrada a la teoría de la perspectiva de Erwin Panofsky y, finalmente, alude al trabajo de Foucault sobre la obra de Velázquez. De Foucault reconoce que su “tipo de búsqueda no está ciertamente muy alejado de aquel cuya carga tomo aquí en nombre de la experiencia analítica, aunque sin tener la misma base, ni la misma inspiración” (1966: 113).6 Al mismo tiempo, anuncia que su foco de atención será el cuadro visto al revés, el bastidor, el cuadro que está en la tela, la obra sobre la que el pintor, que también está en la tela, trabaja, un aspecto que, entiende, Foucault “eludió”. Desde su punto de vista, ese es “el punto alrededor del cual importa hacer girar todo el valor, toda la función de este cuadro” que, sostiene, “es, efectivamente, una especie de carta dada vuelta” (1966:113). Es esta cuestión la que le va a permitir “introducir el sesgo del deseo en el corazón mismo de la función de saber”, que había planteado como el tópico de su mayor interés (1966: 111).

La pregunta de si el sujeto sabe o no algo remite, por supuesto, a la duda cartesiana, aunque Lacan va a trabajarla a partir de la relación visual del hombre con el mundo, a su “pulsión escópica”, en particular a partir de su relación con el arte y la pintura. Es por eso que considera fundamental, de la teoría de la perspectiva, la noción de “proyección”. Es decir, no le interesa la dimensión geométrico/estructural de la perspectiva sino lo que ocurre “desde el punto de vista de la estructura del sujeto, en tanto que el sujeto es el sujeto de la mirada, que es el sujeto de un mundo visto” (Lacan: 1966: 112). Es por eso que entiende que sólo el cuadro dado vuelta consiste en la “representación” de algo real. Todo lo demás no es representación en ningún sentido, sino un conjunto de personajes que “están en representación”, es decir, que “están ahí, efectivamente, en la realidad, aunque muertos desde hace mucho tiempo” (1966: 114).

Lacan rechaza, una tras otra, las hipótesis más comunes acerca de qué es lo que Velázquez está pintando en esa tela cuyo frente nos es negado. Y en ese proceso, en el que identifica el común interés que con Foucault tienen por la relación “de las palabras y de las cosas” (Lacan: 1966: 121), va a parar a la noción de “signo” que, sin embargo, utiliza para atacar la interpretación foucaultiana del cuadro como “representación del mundo de las representaciones” (1966:121), proponiendo en su lugar la de “representante de la representación” que implica, sobre todo, destacar “el valor del significante” (1966: 122).

creó una nueva manera de ejercer la clínica psicoanalítica

Así, lo que está dado vuelta consiste en la “ilusión” de una representación; consiste, concretamente, en una “pantalla” que “no es solamente lo que oculta lo real… al mismo tiempo lo indica” (Lacan: 1966:122), explicitando de ese modo su dimensión semiótica. El carácter sígnico de la tela dada vuelta da cuenta no de una presencia sino de una ausencia fundamental, lo que la convierte en “la única representación que está en el cuadro”, representación que “satura de alguna manera el cuadro en tanto que realidad” (1966: 124). Lo que representa, en definitiva, para Lacan, esa imagen dada vuelta no es otra cosa que lo que Luis Buñuel denominará, años más tarde, “ese obscuro objeto del deseo”.7 En tal sentido, afirma, “el cuadro es una trampa de mirada, que trata de atrapar al que está ahí delante” para hacerlo “entrar en el cuadro” (1966: 125). Lo que atrae al observador, en definitiva, no es lo que está sino lo que no está en la imagen o, mejor dicho, lo que dispara el deseo de mirar es el intervalo entre ambos planos.

La hipótesis lacaniana, formulada en lo que él mismo denomina “lenguaje lacaniano” es: “tú no ves donde yo te miro” (Lacan: 1966: 125), e intenta explicitar un cruce, un encuentro de miradas que no se produce.

El análisis deriva, al final del recorrido, hacia ese otro punto neurálgico desde el que revisará la lectura de Foucault: el espejo, “este espejo que está en el fondo y donde se ha querido ver, de alguna manera y como ligeramente de paso, la astucia que consistiría en representar ahí aquellos que estarían ahí delante como modelo, a saber, la pareja real” (Lacan: 1966: 126). Lo que intenta, en concreto, es diferenciar las relaciones que el espejo dentro del cuadro, y el cuadro mismo, cada uno con su propio marco, establecen con el sujeto. Lo que pone en relación diferencial son las dos perspectivas puestas en juego: la del mundo del sujeto observador y la del mundo interno de la obra. Un marco dentro de otro marco, “el cuadro no es sino el representante de la representación. Es el representante de lo que es la representación en el espejo”, afirma (1966: 127). Por lo tanto, insiste en lo ya dicho: “el cuadro… no es representación” en tanto representación de un mundo para ese “sujeto transparente a sí mismo de la concepción clásica” (1966: 127). Para ejemplificar nuevamente el concepto de “representante de la representación”, para insistir con que “los personajes que están ahí no se representan nada”, pone, esta vez, como máximo exponente de esto, al perro:

No más que él ninguna de las otras figuras hace otra cosa que estar en representación, figuras de corte que miman una escena ideal donde cada uno está en su función de estar en representación sabiéndolo apenas, aunque ahí resida la ambigüedad que nos permite observar que, como se ve sobre la escena cuando se entrena un animal, el perro también es siempre, también, muy buen comediante (Lacan: 1966:127).

El concepto de “representante de la representación” intenta establecer, también, que Velázquez ficcionaliza su accionar, es decir, lo falsea al presentarlo como supuestamente verdadero. Como afirma Lutereau, “la pintura no es representación. En todo caso, el cuadro es la parodia de la representación” (2012: 448). Lacan, incluso, niega a la imagen del pintor dentro del cuadro el carácter de “autorretrato” y la identifica con el concepto de “trampa de miradas” ya explicado (Lacan: 1966: 128).

Vuelve, entonces, sobre la importancia del espejo y lo que se ve en su superficie, para afirmar que “[es] este Otro completamente del pienso cartesiano… del Otro en tanto que es necesario que este ahí, para soportar lo que no tiene necesidad de él para ser soportado, a saber, la verdad que está ahí, en el cuadro” (Lacan: 1966: 130). Esa mirada que sostiene, afirma, a pesar de la muerte de Dios anunciada por Nietzsche, es una mirada divina, y entonces resuena lo que había afirmado antes, que la “presencia de la pareja real [juega] exactamente el mismo papel de Dios de Descartes, a saber, que en todo lo que vemos nada engaña” (1966: 116). Esta interpretación hablaría de una obra que, al contrario de lo que se desprendía del análisis de Foucault, empodera la figura del monarca a niveles insospechados, aunque no en su particularidad, dado que trataría de “la función del Rey… no del Rey mismo”, que hace de él ese “objeto central” (1966: 130). En este sentido, las relaciones semánticas que pueden establecerse entre “real” y “realeza” son complejas, como señala, por ejemplo, Van Loon.8

En concreto, la diferencia entre su interpretación y la de Foucault la explicita Lacan en la clase en la que el propio Michel Foucault está presente. En ella, luego de celebrar su presencia, y de aludir a su interpretación a lo largo de toda la exposición, afirma que “donde usted mantiene la distinción del cogito y de lo impensado, para nosotros no hay impensado. La novedad para el psicoanálisis es que ahí donde usted designa… lo impensado en su relación al cogito, ahí donde hay este impensado, eso piensa… es en esto que el psicoanálisis resulta poner en cuestión radicalmente todo lo que es ciencias humanas” (Lacan: 1966: 123). Esto, según Schuster, consiste en el cuestionamiento, por parte de Lacan, del historicismo de base del método arqueológico propuesto por Foucault, que “constituiría en sí mismo una estructura invariante, de modo que uno tendría que postular un a priori “a-histórico” o “transhistórico” del a priori histórico, o la condición trascendental de la variabilidad histórica de lo trascendental” (Schuster: 2015: 15).

En el mismo sentido, para Lacan, el cuadro de Velázquez pone en evidencia el dispositivo pictórico, otro rasgo de avanzada, propio del Modernismo de fines del siglo XIX y de las Vanguardias de comienzos del siglo XX: el engaño, la apariencia, son presentados crudamente, por eso la intención de mostrar la “trastienda”. Lo más importante es que eso que es aparentemente evidente, es evidentemente aparente. Lo que se supone que el cuadro nos muestra, la “verdad” detrás de la apariencia, es una “apariencia verdadera”, de ahí la asociación que Lacan establece con el mecanismo de la fantasía.

V. “Las meninas” como herramienta para una “ontología del presente”

Foucault propone, en “¿Qué es la Ilustración?”, asumir una “ontología histórico/crítica de nosotros mismos” como actitud, como ethos orientado a obtener una experiencia teórica y práctica de nuestros límites y de su posible transgresión. Se trata, en concreto, de poner en práctica una crítica “genealógica en su finalidad y arqueológica en su método” (Foucault: 2006: 91). A partir de ese desafío, se intentará, en lo que sigue, recuperar los análisis de “Las meninas” de Velázquez considerados conjugándolos con la actualización de sus posibles sentidos en el presente, en la coyuntura política práctica del aquí y ahora.

Nora Merlin, psicoanalista, cientista política y periodista de Página 12, publicó en ese medio, en noviembre del año pasado, una nota titulada “Liderazgo y conducción”, cuya volanta rezaba “Cristina Kirchner, de ‘líder natural’ a la conducción institucionalizada”. Lo notable era que un tercio de la página en la que se desplegaba la nota lo ocupaba una reproducción a color de “Las meninas”.

Merlin plantea, al inicio de su nota, la necesidad de una salida colectiva y política, por lo tanto organizada, de la situación de violencia y sufrimiento establecida por el gobierno de Milei, poniendo como ejemplo de dicha acción la iniciativa del Partido Justicialista de ofrecer a Cristina Kirchner la posibilidad de pasar “de ‘líder natural’ del movimiento… al ejercicio de una conducción institucionalizada” (Merlin: 2024). Esto le permite abordar la distinción, en términos de oposición, entre “liderazgo” y “conducción”, que desarrolla a partir de otras dos notas del también psicoanalista y periodista Jorge Alemán aparecidas en la publicación digital La tecl@ eñe. Alemán define al líder como aquel “que garantiza de un modo siempre inestable la cohesión de la estructura” y lo caracteriza como “carismático, brillante en sus intervenciones y determinante en su presencia mediática” (Alemán: 2019). La conducción, en cambio, “es una acción simbólica que… debe ser construida políticamente… componerse con la articulación de los distintos actores en juego… [articular] sensibilidades políticas heterogéneas entre sí… conjugar lo múltiple con lo uno y viceversa” (Alemán: 2024). Merlin agrega a las definiciones de Alemán que el líder “ocupa el lugar del Ideal” lo cual “facilita identificaciones” y que la conducción “es una función encarnada en una persona… que hace semblante de causa de la construcción política, que es una posición contraria a la de ‘ser’ la causa de la construcción” (Merlin: 2024). Y es con relación a esto último que retoma el análisis que Lacan efectúa de “Las meninas”, sobre todo a partir de la importancia que otorga a ese “objeto irrepresentable e invisible, pero que sin embargo causa la escena”. Alude aquí a la importancia atribuida por Lacan a la mirada deseante de su objeto.

Merlin homologa, en su análisis, la posición del pintor a la de la conducción, basándose en su ser/estar dividido entre el adentro –en el que tiene el poder de ser él solo quien sabe lo que está pintando– y el afuera de la composición –esa mirada que “sostiene y causa el cuadro” (Merlin: 2024)–. Ese conductor dividido, además, “se ofrece a la representación” para, aun no siendo su causa, afirma, ser objeto de identificaciones. Esta cualidad, sin embargo, Alemán la atribuía al líder, no al conductor. Y he aquí el problema de la homologación que Merlin establece. Lo que hace, quizás cayendo sin querer en la “trampa de miradas” que la figura de Cristina Kirchner como cuadro complejo signfica para ella, es no sólo no poder distinguir sino no advertir del peligro de la unificación de semejantes roles. Como afirma el mismo Alemán en párrafos que Merlin no cita, “líder y conductor son figuras siempre a distinguir… el líder puede quedar capturado en su espejo”, la conducción “no debe superponerse con el liderazgo”, y “aunque líder y conductor coincidan en el mismo sujeto, el conductor mantiene una relación de exterioridad con el liderazgo” (Alemán: 2019). Esto significa, volviendo al cuadro de Velázquez, que el pintor dentro del cuadro –en tanto líder- puede reservarse el derecho a no dar una respuesta a la pregunta acerca de lo que está pintando o puede ser ambiguo, porque su función es sostener un interés, una ilusión, en definitiva un deseo. El conductor, en cambio, tiene que dar respuestas y operar siempre en la coyuntura, en el aquí y ahora. Ese sería el rol de Velázquez en tanto autor empírico de su propia obra, el que, en definitiva, distribuye los elementos en esa escena concreta. Lo que evidencia desde este punto de vista la obra de Velázquez es, justamente, el poder que el pintor ostentaba al final de su carrera. No cualquiera pudo haber hecho lo que él hizo, y esto mucho más allá de lo que hace al dominio técnico. Se trata, literalmente, de “poder”, de estar “habilitado para”, de ocupar el lugar de quien “puede”. Esto habla de un Velázquez maduro mucho más cercano al noble en el que estaba a punto de convertirse que al pintor de corte que había sido durante la mayor parte de su vida, y pone en valor, más allá de las complejidades de las lecturas filosófica y psicoanalítica consideradas, las posibles lecturas políticas del cuadro.

Conclusiones

En primer lugar, con relación a la obra, es claro que se trata de una composición de avanzada, de “vanguardia” en el sentido literal del término. Recordemos que Velázquez produce en un contexto pre-moderno, pre-burgués, pre-capitalista, atado a la lógica del mecenazgo y del servilismo de corte feudal propia de una época ya casi superada, en un contexto, además, ultraconservador, en el bastión de la cristiandad amenazada no sólo por las corrientes reformistas sino por el pensamiento secular que se viene gestando desde la propia Edad Media. Velázquez pinta “Las meninas” en 1656, con lo que significa –a partir de lo afirmado tanto por Foucault como por Lacan–, en cuanto a puesta en crisis del sujeto cartesiano, a menos de veinte años de la publicación del Discurso del Método (1637) y a quince de las Meditaciones Metafísicas (1641). Es decir viene, con esta obra, a clausurar o, por lo menos, a poner en crisis, lo que prácticamente acababa de ser sancionado, anticipando en más de un siglo la episteme moderna que será establecida por Kant en su Crítica de la Razón Pura (1781).

Con relación a la relevancia que la reinterpretación del cuadro adquiere en la coyuntura política del presente, es posible advertir aspectos materiales bien concretos que hablan de lo positivo y de lo negativo que puede resultar que Cristina Kirchner aúne los roles de líder y conductora del, si se quiere, principal movimiento de oposición al gobierno en ejercicio.

Asumiendo, desde Foucault, que si hay algo que caracteriza la episteme moderna, en tanto orden y clasificación de lo visible y lo decible, es la distancia entre las palabras y las cosas (entre los objetos a representar y sus representaciones), cuya relación ha dejado de ser evidente, toda representación necesita construir y poner en evidencia el código que regula la relación entre ambos términos. Todo lenguaje pasa a ser, así, lenguaje cifrado, y toda lectura, decodificación. El conductor, entonces, siguiendo la distinción que efectúa Alemán, tiene la potestad y el deber de definir las correspondencias, las referencialidades, los significados asociados a cada materialidad. Uno de los tópicos del debate actual en torno al rol de Cristina Kirchner pasa por su relación con otro posicionamiento, el de quien quizás sea el dirigente más apto para, eventualmente, sucederla: el gobernador Axel Kicillof. Concretamente, aunque en el plano de la metáfora, con Máximo Kirchner como mediador interesado, la discusión se ha planteado en torno a si seguir cantando “una que sepamos todos” o “componer una nueva canción”.9 Desde el punto de vista foucaltiano, todas las canciones son nuevas todo el tiempo porque, justamente, la lucha es por los significantes, por lo que se les hace decir a las palabras en cada situación particular, lo cual conlleva un acto de apropiación, de toma de posesión. El conductor es, entonces, quien debe llevar a cabo dicha tarea en función de los consensos y las oposiciones coyunturales que intente establecer.

Desde el punto de vista lacaniano, por su parte, lo importante es la generación de deseo, lo que implica que la relación se establece en otro plano, en el cual quedan relativizadas aún más las palabras mismas, pudiendo incluso no estar o estar parcialmente vedadas u ocluidas, como en el cuadro de Velázquez. Lo que el líder debe llevar a cabo, volviendo a la distinción de Alemán, es un trabajo de índole ideal, fantástico, hasta metafísico. Su relación con el lector/observador (con el militante o el posible votante, en el caso que se analiza) se juega en un plano que no obliga a “ensuciarse las manos”. Y en esto radica el problema y la imposibilidad, quizás, que Alemán advierte en el pretender unificar ambas figuras en una misma persona. Un rol, el del conductor, que es pragmático, político en el sentido más llano, atentaría contra el otro, el del líder, que debe generar adhesiones sin reparos, vinculadas con la representación de un ideal o la vehiculización de una operación de sublimación en torno a una fantasía.

Bibliografía

Alemán, J. (2024). “La conducción”. La tecl@ Eñe, https://lateclaenerevista.com/la-conduccion-por-jorge-aleman/

Alemán, J. (2019). “Liderazgo y conducción”. La tecl@ Eñe. https://lateclaenerevista.com/liderazgo-y-conduccion-por-jorge-aleman/

Álvarez de Sotomayor, F. y Muguruza Otaño, P. (1939). Les chefs-d’ouvre du Musée du Prado. Ginebra: Holbein-Bale.

Foucault, M. (2006). “¿Qué es la Ilustración?”. Sobre la Ilustración. Madrid: Tecnos, pp.71-97.

Foucault, M. (1968). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.

García Valdez, R. (2001): “Epistemología y pintura: Las meninas, de Foucalt”. La palabra y el hombre (118), pp. 167-173.

Hauser, A. (2006): Historia Social de la Literatura y el Arte 1. Buenos Aires: Debate.

Hautecoeur, L. (1966). Historia del Arte. Madrid: Guadarrama.

Klee, P. (1976). Teoría del Arte Moderno. Buenos Aires: Caldén.

Lacan, J. (1966). Seminario 13: El objeto del psicoanálisis (mimeo).

Lutereau, L. (2012): “El objeto a como mirada: La cuestión de la representación. La lectura lacaniana de Las meninas en el Seminario 13”. IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XIX Jornadas de Investigación VIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Buenos Aires: Facultad de Psicología, UBA: 446-449.

Maqueda de La Peña, A. (2022). “Foucault y la cuestión del espacio en Las meninas”. Dorsal. Revista de estudios foucaultianos, (13), pp.107-122.

Merlin, N. (2024). “Liderazgo y conducción”. Página 12, 14/11/2024. https://www.pagina12.com.ar/782503-liderazgo-y-conduccion

Schuster, A. (2015). “The Lacan-Foucault Relation: Las Meninas, Sexuality, and the Unconscious”, Lecture at the “Lacan Contra Foucault” conference. American University of Beirut: December 4 (mimeo).

Van Loon, H. W. (1950). Las Artes. Barcelona: Luis Miracle.

Wölfflin, H. (1997). Conceptos fundamentales de la historia del arte. Madrid: Espasa Calpe.

- “La familia de Felipe IV” es el título con el que ingresa al Museo del Prado en 1819. ↩︎

- Las clase se llevaron a cabo durante mayo y junio de 1966, una de ellas, con la asistencia del mismo Foucault. ↩︎

- Original en francés, traducción propia. ↩︎

- “El arte no reproduce lo visible; hace visible” (Klee: 1976: 55) ↩︎

- El matrimonio de María Teresa de Austria, hija de su primer matrimonio, y Luis XIV, el rey de Francia, iba a concretarse recién en 1660. ↩︎

- Como sugiere Aaron Schuster, podría pensarse que Foucault y Lacan, en tanto representantes de la filosofía y el psicoanálisis, actúan, frente a la obra de Velázquez, como “aliados en un proyecto conjunto para pensar un sujeto descentrado que ya no es dueño de su propia casa” (Schuster: 2015: 1) [traducción propia]. ↩︎

- Cet obscur objet du désir [Ese obscuro objeto del deseo] (1977), última película de Luis Buñuel (1900-1983), protagonizada por Fernando Rey y dos actrices, Ángela Molina y Carole Bouquet, que encarnan un mismo papel, el de esa mujer deseada que todo el tiempo es y deja de ser lo que parece. ↩︎

- “Todo muy ‘real’, como convenía a un hombre que recibía casi a diario una visita de su ‘real’ señor en su estudio del palacio ‘real’ y que (según la tradición) había enseñado a su regio amo bastante pintura para que la ‘real’ mano emborronase la cruz de la Orden de Santiago en el ‘real’ autorretrato que Velázquez había incluído en su cuadro de la joven hija de Felipe, la infanta Margarita” (Van Loon, 1950: 405) ↩︎

- Kicillof planteó dicha dicotomía al hablar en un acto de apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa en septiembre de 2023. ↩︎

Sobre el autor

Fabián Beltramino (Buenos Aires, 1970). Licenciado en Artes y Magister en Análisis del Discurso por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctorando en Filosofía en la Universidad Nacional de Lanús desde 2023. Docente-Investigador de la misma universidad desde 2006.